统计局待售面积指标无法反应真实库存

从官方的数据来看,统计局每月公布的“商品房待售面积”是近似库存的概念,但离真实库存还是有很大差距的,“商品房待售面积”的统计口径是:“报告期末已竣工的可供销售的商品房屋建筑面积中,尚未销售的商品房屋建筑面积,包括以前年度竣工和本期竣工的房屋面积,但不包括报告期已竣工的拆迁还建、统建代建、公共配套建筑、房地产公司自用及周转房等不可销售或出租的房屋面积。”

但这个指标有两个遗漏的地方:

1)尚未开工的企业拿地应当计入库存:会计上尚未开工的土地均记入房地产企业存货,从现实理解也是,这部分企业通过招拍挂拿到的土地终究是要形成供给的,因此现阶段未开工的土地也应计入存货。

2)未竣工的在建项目(除已经预售)应当计入库存:统计局的口径仅仅考虑已经竣工尚未销售的,但行业内一大部分是在建项目,都是企业库存,当然需要扣除部分已经预售的。

正是遗漏上述两项导致“商品房待售面积”的库存指导意义大幅减弱。

行业真实库存=商品房待售面积+尚未开工的企业拿地+在建商品房面积(扣除预售)

1、商品房待售面积---6.86 亿方

截止2015 年10 月,全国商品房待售面积约6.86 亿平米,其中住宅待售面积约4.36 亿平米。

图1:历年全国商品房待售面积走势

2、尚未开工的企业拿地---42.3 亿方

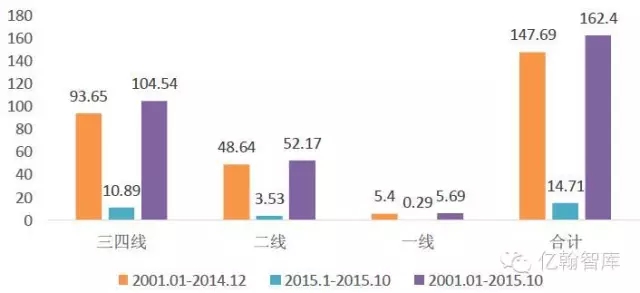

截止2015 年10 月,根据搜房统计的全国自2001年起的招拍挂拿地数据(有可能遗漏无法统计的非招拍挂用地),全国自2001年开始共计成交建筑面积为162.4 亿方的土地(其中一线5.69 亿方、二线52.17 亿方、三四线104.54 亿方),扣除累计新开工商品房面积约120.1 亿面积,库存面积42.3 亿方。

图2:商品房用地出让建筑面积

3、在建商品房面积(扣除预售)---49.1 亿方

截止2015 年10 月,全国商品房施工面积约70.78 亿平米,其中住宅约49.26 亿平米。考虑到其中有一部分是已经销售的,我们以2014 年全体地产上市公司为例,预收款约7012 亿元、存货约22872亿元,预收/存货=30.6%,则全国在建面积中,约49.12 亿方为库存面积。

图3:历年全国商品房施工面积走势

综上所述,得到的总库存约98.3 亿方,其中待售面积6.86亿方、尚未开工的企业拿地42.3 亿方、在建商品房库存约49.1 亿方。

习大大需要准备约54 万亿去库存

以过去五年销售年均11.5 亿平米的销售速度,在不新增供给的情况下,需要8.5 年方可完成全部去化,考虑到未来几年销售面积可能回落至10 亿平米/年,则相应的去化年份约9.8 年,当然我们不可能新增供给同时也无需真正将库存降至零,而是维持3-5 年的滚动开发即可,那么政府需要在尽量不新增商品房供应以及替代性供应的前提下,五年时间内消化50 亿平米的库存,假如以10849 元的百城均价计算,货值约54.24万亿元,接近一年GDP 的81%,这个或许就是习大大未来几年去库存面临的压力。

(原文详见安心证券研究报告《库存:习大大的去库存任务高达54 万亿——房地产量价系列研究之一》)

失真的中国楼市,十几亿人难逃洗脑命运?

版权:作者 二目 来源 地产识局 ID:dcshiju

房地产市场数据失真

平时,我们看到的房地产市场统计数据来源大致分为3类:国家或地方政府、一些房地产研究机构以及媒体。这些数据往往存在差距,甚至“打架”,因此,对于“雾里看花”的购房者而言,有“慧眼”你也未必能识“英雄”。

就拿最牵动老板姓的心也是最常见的房价来说,房价统计问题由来已久。政出多门,口径不一。行业管理部门,注重的是成交量;而统计部门的数据是政府政策调控的主要依据,不同的部门选用的方法不同,所计算出来的结果也大不相同。

历史上就有过国家统计局发布70个大中城市房屋销售价格同比上涨1.5%,而没过多久国土资源部下属部门就公布一份全国主要城市地价状况分析报告,报告显示,当年全国住宅平均价格涨幅达25.1%,同为政府部门的调查结果,“1.5%”和“25.1%”相差了近17倍。

另外造成此类数据失真的一些原因是,开发商在其中做鬼,为了应对调控,开发商会采取捂盘惜售、拆分合同等花招,造成房地产统计数据“假跌真涨”的假象。

国家的数据屡遭质疑,那研究机构和媒体的数据就靠谱吗?

说实话,不管是出于能力的限制导致的数据片面不客观、还是有意图作假数据,今天我们看到的对有关房地产的媒体报道和统计数据都是不能完全信任的。

在识局君看过的一篇文章中,作者是这样评价媒体的:现在媒体记者的口碑如何,大家都心知肚明。长期以来,财经媒体基本上被地产商所豢养,完全是地产商的代言人和传声筒。”完全“二字太过绝对,识局君不敢苟同,但这句话却不是不无道理。无论是宣言房地产的低迷还是火爆,无论是预言涨和跌,媒体都基本上都无法站在客观立场的现象的确存在。

数据都如此的不靠谱,基于数据进行的行情判断参考性能高到哪去?

市场供求关系扭曲

懂一些经济学的人都知道,供求关系决定着市场,而价格形成的本质就是供求关系。而从5年的一场“大跃进”起,中国房地产市场的供求关系开始紊乱。

2010年,国家实施一二线城市限购之后,三四线楼市就经历了一轮“大跃进”式的狂飙,大量开发企业涌入三四线城市,直接刺激房地产业单兵突进,并推动土地的大量释放,商品房的海量上市。酿成开发商欠债“跑路”、“鬼城”频现……的后果。

中国指数研究院统计数据显示,2009年以来,我国部分三四线城市住宅市场供应规模大幅增长,南通、烟台等三四线城市的土地供应总量位居全国前列,同期的土地成交量更是几乎是北京2倍。

土地放量后,开发商为了回笼资金而大量推盘,打破了楼市供求平衡,有的城市楼盘开发量甚至超过百万平米,而当地人口仅有几万,这个供应量足以容纳当地所有的人口。

物极必反,如此违背市场规律的短期大量开发导致的是供求关系恶化,大型开发企业纷纷“逃离”三四线城市,而众多中小开发商则深度套牢。

房价上涨的两大忽悠:城市化、刚需

支持房价上涨的理由,历来有两大忽悠,一是城市化,二是刚性需求。

城市化

中国的城市水平只有百分之四十多此,而发达国家的平均水平是70%以上,中国离这个水平还有很大的差距,这就意味着还有大量的农民要进城,这些进城的农民需要住房,住房需求空间非常庞大,而这一庞大的需求支撑房价只涨不跌。

上面这一段话,看起来很有说服力,然并卵,连城市白领都买不起房子,农民的“需求”怎么能推高房价?恰恰相反,是高房价阻碍了中国伟大的城市化进程,使得我国的现代化进程受阻。

刚需

刚性需求的神话,房价永远上涨。这句话很扯淡,只能作为洗脑用。

为什么这么说?刚需其实是一个开发商创造出来的忽悠人的概念。经济学上说,需求跟价格和收入相关。如果说真有刚需的话,包子、米饭才是刚需,因为“不买就会死”,就算天价也要买,这才是刚需。

打个比方:月收入只有一两千的人,公交车、地铁才是刚性,奥迪降个10万、8万跟他没有半毛钱关系;月收入八千,他可能会买辆10-20万左右的车了;年收入百万,可能要换宝马了;要是有上亿或者几亿的资产,私人飞机才是刚需。

因人口增长或居住条件改善导致的刚性需求的确存在,但这种需求至于让房价在一年内成倍上涨吗?事实上,在中国,买不起房的恰恰就是刚需,相反,买得起房的都是那些不需要房子的、有数套房子的人。拿上海来说,去年上海的人均收入5451元每月,而市场上一套房子400-500万元是正常,上千万房子比比皆是,这和刚需有关系吗?因此,房价的暴涨更多的是投资和投机因素在作用。

当然,刚性需求每年都在增加,这一点是不可否定的,但这种需求是缓慢、缓慢释放的,单纯的刚需是不会酿成房价的疯涨。

更多精彩内容,欢迎关注微信公众号:地产金融网

转载免责声明:凡本站注明 “来源:XXX(非地产金融网)”的新闻稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,转载目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系本站新闻中心,电话:025-86893515,邮箱:2116005100@qq.com。

苏公网安备 32010402000026号

苏公网安备 32010402000026号